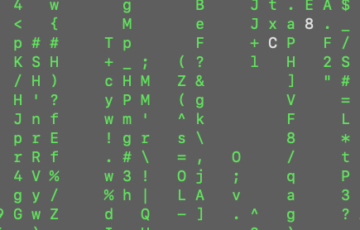

こんにちは。新元号が「令和」に決まりましたね。個人的には Linux での対応状況になるかと思います。Linux カーネルで直接元号を扱うことは無いかと思いますが、glibc では、元号に対応しています。 strftime() 関数で 書式指定に "%E" 修飾子を指定することで元号を出力することができます。

例えば 以下の通りです。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

$ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%Ec' 平成31年04月01日 14時38分32秒 $ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%EC' 平成 $ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%Ex' 平成31年04月01日 $ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%EX' 14時38分43秒 $ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%Ey' 31 $ LC_TIME=ja_JP.UTF-8 date +'%EY' 平成31年 |

※ちなみに私は今まで知りませんでした。

このデータは glibc の localedata/locales 配下の ja_JP ファイルに以下のように定義されています。

git commit 656dd306d49f34fb89a118624def9c1db8a9cfcb より

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

era "+:2:1990//01//01:+*:<U5E73><U6210>:%EC%Ey<U5E74>";/ "+:1:1989//01//08:1989//12//31:<U5E73><U6210>:%EC<U5143><U5E74>";/ "+:2:1927//01//01:1989//01//07:<U662D><U548C>:%EC%Ey<U5E74>";/ "+:1:1926//12//25:1926//12//31:<U662D><U548C>:%EC<U5143><U5E74>";/ "+:2:1913//01//01:1926//12//24:<U5927><U6B63>:%EC%Ey<U5E74>";/ "+:1:1912//07//30:1912//12//31:<U5927><U6B63>:%EC<U5143><U5E74>";/ "+:6:1873//01//01:1912//07//29:<U660E><U6CBB>:%EC%Ey<U5E74>";/ "+:1:0001//01//01:1872//12//31:<U897F><U66A6>:%EC%Ey<U5E74>";/ "+:1:-0001//12//31:-*:<U7D00><U5143><U524D>:%EC%Ey<U5E74>" |

UNICODE のコード番号で書かれていてわかりにくいですが、明治以降の大正、昭和、平成までの元号が定義されていてそれ以前は「西暦」〇 年 とか、「紀元前」〇 年などと表示されるようです。

それで気になる RHEL での対応状況ですが、アップストリームの対応待ちとなっていました。

bz1555189 glibc: The Japanese Era name will be changed on May 1, 2019 他

今のところアップストリームの git でも上記のように取り込まれていないようです。

ただパッチのリクエストは出ているようです。[Bug localedata/24405] New: New era for Japan

Linux 上のシステムであまり和暦を使うことは無いような気もしますが、せっかくなのでイベントに乗ってみました。

以上です。

2019.04.04 追記

glibc のアップストリームで、パッチが取り込まれたようです。

ja_JP locale: Add entry for the new Japanese era [BZ #22964]

2019.04.11追記

RHEL で 新元号 "令和" 対応のエラッタがリリースされています。

- RHEL5-els RHBA-2019:0724 - Bug Fix Advisory

- RHEL-6.10.z RHBA-2019:0726 - Bug Fix Advisory

- RHEL7.2z RHBA-2019:0744 - Bug Fix Advisory

- RHEL7.3z RHBA-2019:0729 - Bug Fix Advisory

- RHEL7.4z RHBA-2019:0727 - Bug Fix Advisory

- RHEL7.5z RHBA-2019:0730 - Bug Fix Advisory

- RHEL7.6z RHBA-2019:0728 - Bug Fix Advisory

投稿者プロフィール

最新の投稿

AWS2021年12月2日AWS Graviton3 プロセッサを搭載した EC2 C7g インスタンスが発表されました。

AWS2021年12月2日AWS Graviton3 プロセッサを搭載した EC2 C7g インスタンスが発表されました。 セキュリティ2021年7月14日ゼロデイ攻撃とは

セキュリティ2021年7月14日ゼロデイ攻撃とは セキュリティ2021年7月14日マルウェアとは

セキュリティ2021年7月14日マルウェアとは WAF2021年7月13日クロスサイトスクリプティングとは?

WAF2021年7月13日クロスサイトスクリプティングとは?